2024.07.24

【メディア出演】日本の食文化を体感するメディア「SHUN GATE」に掲載いただきました

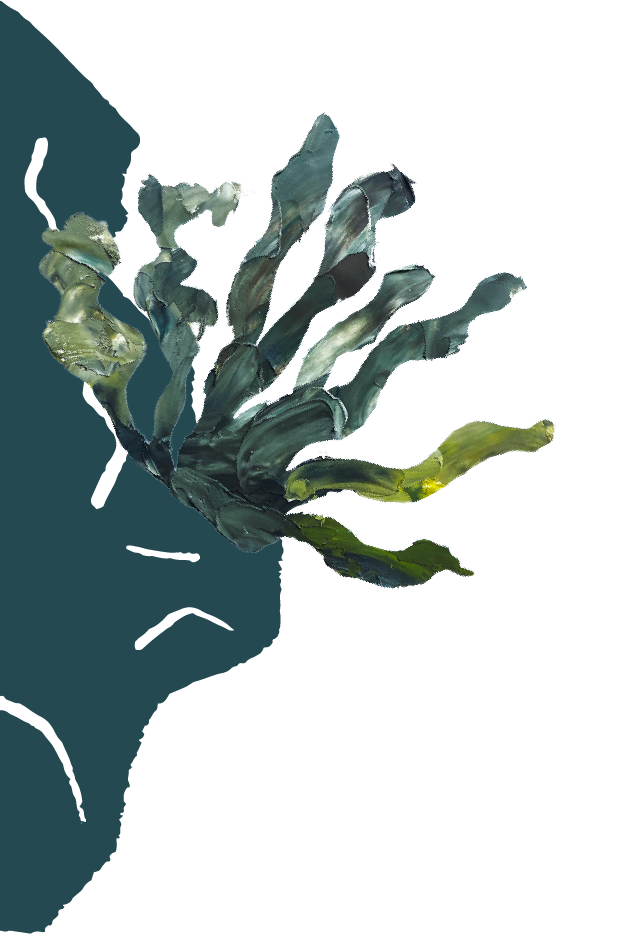

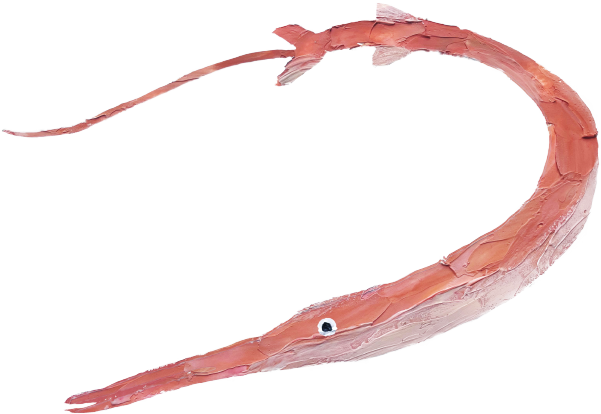

海を見る。

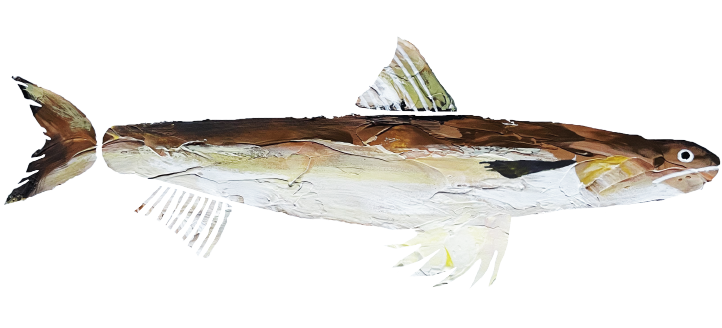

魚を知る。

たくさん生きている。

熱海の海は、千の魚の海。

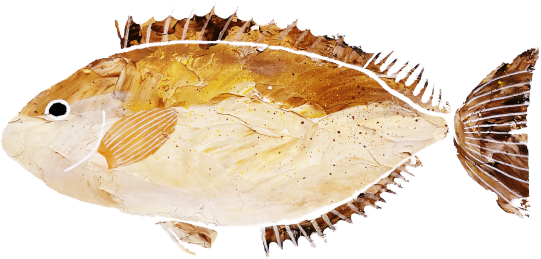

人気のある魚だけが特別じゃない。

海の恵みは、もっと豊かで広くて深いはずだから。

海とつながるこの場所から、

海を知ろう。考えよう。食べよう。

人と同じように、たくさんの魚も、海も、

生きている。

All→

熱海千魚ベースは、3つの活動を軸に、

海への興味関心や理解を深める

「拠点(ベース)」作りに取り組んでいます。